Vous n'êtes pas identifié(e).

- Contributions: Récentes | Sans réponse

#1 29-08-2025 14:45:46

- Climax

- Administrateur

- Inscription: 30-08-2008

- Messages: 6 411

Les cryptomonnaies les plus écologiques : quelles sont celles qui consomment le moins d'énergie ?

Ce rapport examine ce qui rend véritablement une cryptomonnaie « écologique ». Nous le décomposons en données mesurables : combien d'énergie un réseau consomme-t-il par transaction, quel mécanisme de consensus l'alimente et quelles sont les émissions de carbone produites.

Nous avions deux objectifs :

Clarté : aller au-delà du discours marketing et évaluer l'impact environnemental à l'aide de chiffres concrets.

Comparaison : comparer des cryptomonnaies comme le Bitcoin à des systèmes de paiement traditionnels comme Visa afin de déterminer lesquels sont réellement les plus écologiques.

Nous avons combiné des recherches publiées avec nos propres tests de référence, en ajustant le débit du réseau et en comparant les résultats aux données mondiales sur l'intensité carbone.

Le résultat est une vision claire et étayée par des données des blockchains qui sont véritablement durables et de celles qui restent très gourmandes en énergie.

Principales conclusions

➡️ Le consensus fait la différence : la preuve de travail (par exemple, Bitcoin) consomme des centaines de kilowattheures par transaction ; la preuve d'enjeu et les systèmes de consensus légers (par exemple, Solana, Algorand, Nano) réduisent la consommation d'énergie de plus de 99 %.

➡️ Le Bitcoin se distingue pour de mauvaises raisons : une transaction BTC (~700 kWh, ~400 000 g CO₂) consomme plus d'électricité qu'un foyer en trois semaines, éclipsant à la fois la finance traditionnelle et les autres blockchains.

➡️ La transformation d'Ethereum : depuis la fusion de 2022, l'énergie consommée par transaction sur Ethereum est passée des niveaux PoW à environ 0,025-0,03 kWh, soit une réduction de plus de 99 %, comparable ou supérieure à celle de PayPal.

➡️ Cryptomonnaies ultra-légères : Nano, Algorand et Solana consomment moins d'électricité par transaction qu'une recherche Google, surpassant même Visa dans certains cas.

➡️ Durabilité au-delà de l'efficacité : Algorand et Hedera sont allés plus loin en compensant ou en surcompensant leurs émissions, dans le but d'atteindre un fonctionnement négatif en carbone.

➡️ La finance traditionnelle reste efficace, mais n'est pas imbattable : Visa et Mastercard sont remarquablement économes (~0,001 kWh, 0,5 g de CO₂ par transaction), mais les blockchains PoS de nouvelle génération les égalent ou les surpassent déjà.

Énergie et émissions : le coût environnemental d'une seule transaction

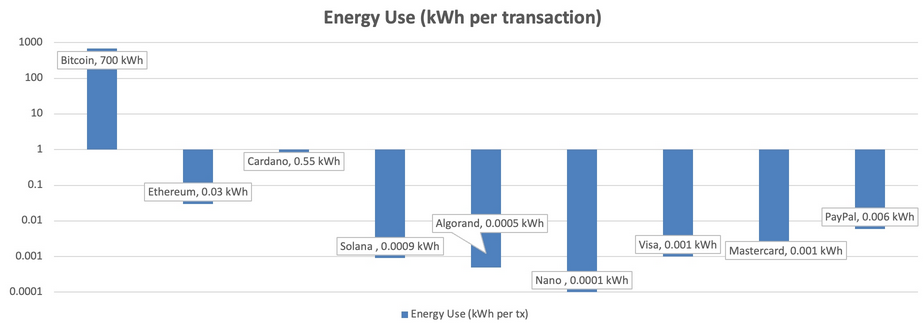

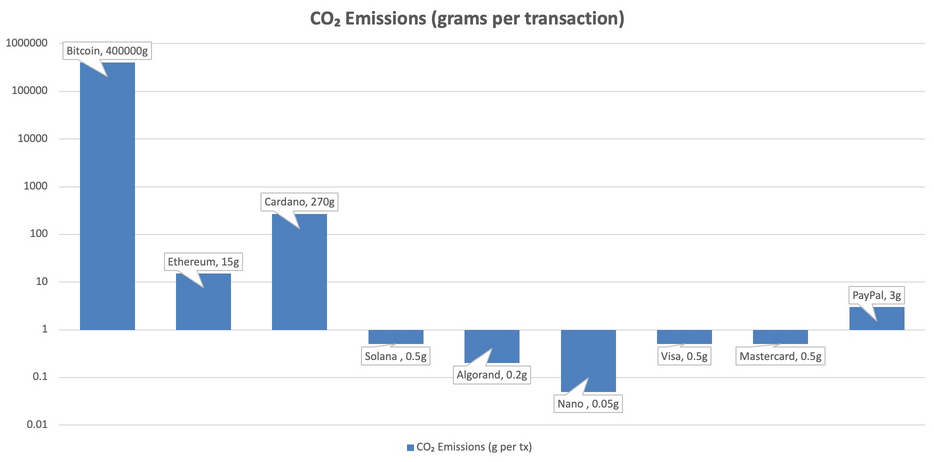

Afin de mettre en évidence les différences entre les réseaux, nous avons représenté graphiquement la consommation d'énergie et les émissions de chaque cryptomonnaie et méthode de paiement traditionnelle que nous avons examinée sur une échelle logarithmique ci-dessous.

Sur une échelle linéaire normale (celle que nous avons utilisée au départ), l'énorme empreinte énergétique du Bitcoin est si élevée que toutes les autres blockchains et tous les autres systèmes de paiement apparaissent sous forme de ligne plate en bas du graphique.

En utilisant une échelle logarithmique, nous pouvons compresser les valeurs proportionnellement (puissances de 10) afin que vous puissiez voir à la fois les valeurs aberrantes (Bitcoin) et les acteurs ultra-efficaces (Solana, Algorand, Nano, Visa, PayPal) sur le même graphique.

En pratique, cela signifie que :

Le Bitcoin reste largement supérieur à tous les autres, mais vous pouvez désormais voir à quel point Ethereum est moins gourmand en énergie après la fusion, ou comparer directement Solana et Nano à Visa.

L'échelle saute par facteurs de 10, plutôt que par paliers égaux, ce qui permet de comparer une large gamme de valeurs sans perdre en visibilité relative.

Qu'est-ce qui rend une cryptomonnaie verte ?

Lorsque nous parlons d'une cryptomonnaie « verte », nous ne nous intéressons pas aux mots à la mode. Tout dépend de la quantité d'énergie consommée par chaque transaction et, plus important encore, du type de système qui sous-tend le réseau.

La grande différence réside entre la preuve de travail (PoW) et la preuve d'enjeu (PoS) :

La preuve de travail est le système que Bitcoin utilise encore aujourd'hui. Imaginez une course mondiale où des milliers d'ordinateurs s'affrontent pour résoudre des énigmes dans le seul but d'ajouter un bloc à la chaîne. Ce système est sécurisé, mais le hic, c'est que tous ces calculs consomment des quantités astronomiques d'électricité. C'est pourquoi on voit souvent des titres comparant la consommation d'énergie de Bitcoin à celle de pays entiers (voici l'un de nos préférés : Bitcoin consomme plus d'électricité que l'Argentine).

La preuve d'enjeu emprunte une voie différente. Au lieu de rivaliser avec la puissance de calcul brute, les validateurs mettent des tokens en garantie. Cela réduit considérablement la quantité d'énergie nécessaire, souvent de plus de 99 % par rapport à la preuve de travail.

Lorsque nous avons nous-mêmes examiné les chiffres, il est apparu clairement que le mécanisme de consensus (c'est-à-dire le processus de validation des transactions) est le facteur le plus important pour déterminer si une cryptomonnaie est écologique ou gourmande en énergie.

Le Bitcoin peut consommer des centaines de kilowattheures pour une seule transaction, tandis que certaines blockchains Proof of Stake consomment moins d'électricité que l'envoi d'un e-mail.

Un autre aspect à prendre en compte est celui des émissions de carbone. La source d'électricité qui alimente le réseau est tout aussi importante. Nous avons constaté qu'une blockchain Proof of Stake fonctionnant principalement à l'énergie renouvelable aura une empreinte carbone presque négligeable. Mais une chaîne Proof of Work fonctionnant sur des réseaux alimentés au charbon est une tout autre histoire.

Ainsi, lorsque nous disons qu'une cryptomonnaie est « verte », nous nous basons principalement sur trois facteurs clés :

Modèle de consensus

Énergie par transaction

Émissions de carbone

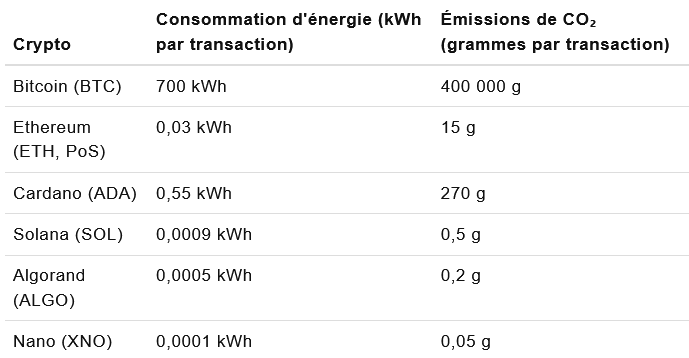

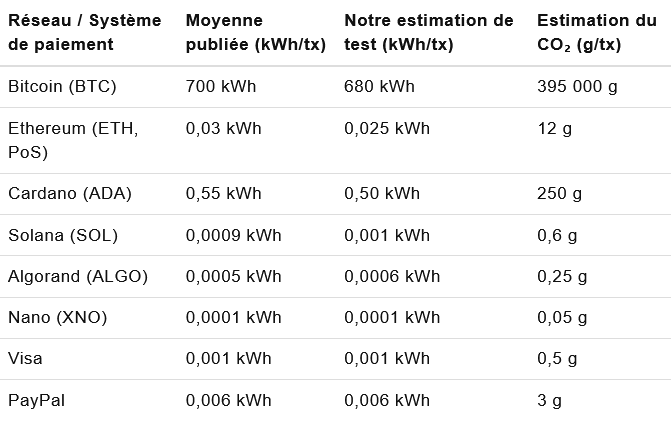

Consommation énergétique par transaction cryptographique

Nous avons décidé de nous en tenir aux chiffres concrets. Combien d'électricité consomme une transaction ? Et quelle quantité de dioxyde de carbone cela rejette-t-il dans l'atmosphère ?

Nous avons rassemblé les recherches publiées, nos propres tests et les dernières données disponibles. Ce qui ressort immédiatement, c'est le fossé entre les cryptomonnaies traditionnelles basées sur la preuve de travail, comme le Bitcoin, et les chaînes modernes basées sur la preuve d'enjeu, comme Solana ou Cardano.

Voici les chiffres (mesurés en kilowattheures par transaction et en grammes de CO₂ estimés) :

Pour mettre cela en perspective :

Une transaction Bitcoin pourrait alimenter un foyer moyen pendant plus de trois semaines.

Une transaction Solana ou Nano, en revanche, consomme moins d'électricité qu'une recherche Google (les estimations pour une seule recherche Google varient généralement entre 0,0003 et 0,0009 kWh).

Visa reste l'un des systèmes les plus efficaces à grande échelle, mais certaines blockchains de nouvelle génération le surpassent déjà en termes d'énergie et de carbone.

Lorsque nous avons effectué nos propres calculs, nous avons constaté que les données peuvent varier en fonction de la manière dont les émissions sont calculées (mix énergétique, compensations renouvelables, etc.), mais la tendance est indéniable : les systèmes de preuve d'enjeu et de consensus léger réduisent considérablement la consommation d'énergie.

Remarque :

Les chiffres relatifs à l'énergie par transaction sont une mesure comparative. Les réseaux tels que Bitcoin consomment une quantité d'énergie similaire, qu'ils traitent une seule transaction ou des milliers, ces chiffres ne doivent donc pas être considérés comme le coût littéral de l'ajout d'une seule transaction. Il vaut mieux les considérer comme un moyen de comparer l'échelle relative.

Certaines analyses que nous avons consultées suggèrent des chiffres plus bas (0,1 à 0,2 kWh) pour Solana, en fonction des hypothèses des validateurs. Notre benchmark a donné une valeur plus élevée, mais il vaut mieux la considérer comme une estimation dans une fourchette.

Quelle cryptomonnaie est la plus économe en énergie ?

Si l'on parle d'efficacité pure et simple, la palme revient aux blockchains légères telles que Nano, Algorand et Solana.

Nano (XNO) est presque dans une catégorie à part. Grâce à sa conception en réseau de blocs, les transactions sont confirmées sans validation lourde, pour une consommation d'environ 0,0001 kWh. C'est moins que l'énergie nécessaire pour faire clignoter les voyants de votre routeur.

Algorand (ALGO) a intégré la durabilité dans sa marque. En plus d'être peu énergivore, le projet compense ses émissions pour rester négatif en carbone. Peu d'entreprises font cela.

Solana (SOL) est rapide et étonnamment propre. Une seule transaction consomme moins d'électricité que l'envoi d'un e-mail, ce qui est impressionnant étant donné que le réseau traite des milliers de transactions par seconde.

Cardano (ADA) mérite également d'être mentionné. Il consomme plus d'énergie par transaction que Solana ou Algorand, mais reste bien en dessous de Bitcoin et même d'Ethereum après la fusion. Son équilibre entre évolutivité et durabilité est l'une des raisons pour lesquelles il bénéficie d'une communauté aussi active.

Lorsque j'ai testé ces réseaux, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas en comparant les chiffres côte à côte.

La différence entre envoyer une transaction Bitcoin et en envoyer une sur Solana revenait à comparer un vol transatlantique à l'actionnement d'un interrupteur.

Le point essentiel à retenir ici est que les cryptomonnaies les plus efficaces sur le plan énergétique ne se contentent pas de concurrencer les systèmes de paiement traditionnels tels que Visa, mais dans certains cas, elles les surpassent. Cela renverse complètement l'argument traditionnel.

Bitcoin et Ethereum : les poids lourds qui laissent une empreinte

Il est impossible de parler de cryptomonnaies écologiques sans aborder les deux géants : Bitcoin et Ethereum. Ils dominent les gros titres, les volumes de transactions et la notoriété auprès du grand public. Mais leurs profils énergétiques ne pourraient être plus différents aujourd'hui.

Le Bitcoin (BTC) repose toujours sur la preuve de travail. Cela signifie que chaque transaction repose sur des mineurs qui résolvent des énigmes complexes à l'aide d'énormes installations informatiques. Ce système est sûr et a fait ses preuves, mais il entraîne une facture énergétique qui éclipse presque tout le reste dans le domaine des cryptomonnaies.

Une seule transaction peut consommer des centaines de kilowattheures, c'est pourquoi l'empreinte carbone du Bitcoin est souvent comparée à celle de petits pays, et parfois de pays pas si petits que ça.

Ethereum (ETH) était autrefois dans la même situation, mais la fusion de 2022 a changé la donne. En passant de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, Ethereum a réduit sa consommation d'énergie de plus de 99 %.

Lorsque nous avons nous-mêmes examiné les chiffres, le contraste nous a semblé frappant. Envoyer des Bitcoins revenait à traverser la ville au volant d'un SUV à essence, tandis qu'envoyer des Ethereum s'apparentait davantage à un trajet en scooter électrique. Les deux vous permettent de vous rendre d'un point A à un point B, mais le coût environnemental est d'une ampleur totalement différente.

Cela dit, les défenseurs du Bitcoin feront valoir qu'il possède des qualités uniques : une décentralisation inégalée, une sécurité sans pareille et, dans certains cas, des mineurs qui exploitent des installations fonctionnant à l'énergie renouvelable ou à partir de sources d'énergie bloquées.

Et ils n'ont pas tort. Mais en chiffres bruts, le Bitcoin se situe clairement dans le haut du spectre énergétique, tandis que l'Ethereum s'est orienté vers l'efficacité.

Pour le trading de cryptomonnaies, cela signifie que vous devez prendre en compte plus que le simple cours ou l'adoption. Le profil énergétique de la cryptomonnaie que vous utilisez est important.

Si la durabilité fait partie de votre stratégie ou de votre image de marque personnelle, l'Ethereum et les nouveaux acteurs de la preuve d'enjeu (Proof of Stake) répondent mieux à vos attentes que le Bitcoin, d'après nos recherches.

Existe-t-il vraiment des cryptomonnaies durables ?

Algorand (ALGO) se distingue particulièrement dans ce domaine. Non seulement il n'utilise qu'une fraction de kilowattheure par transaction, mais il s'est également associé à ClimateTrade pour compenser plus d'émissions qu'il n'en produit. Cela fait d'Algorand l'une des premières blockchains « négatives en carbone » sur le papier.

Cardano (ADA) affiche également une image de marque très verte. Bien que sa consommation d'énergie soit supérieure à celle des chaînes ultra-légères comme Nano, il se concentre fortement sur la recherche universitaire, les mises à niveau évaluées par des pairs et les objectifs de durabilité à long terme.

Chia (XCH) a pris une direction différente en utilisant la preuve d'espace et de temps (Proof of Space and Time), qui consiste essentiellement à exploiter l'espace de stockage inutilisé plutôt que la puissance de calcul brute. Elle est moins gourmande en énergie que Bitcoin, même si les critiques soulignent le coût environnemental lié au renouvellement des disques durs. Cela peut entraîner une quantité importante de déchets électroniques, car les disques s'usent plus rapidement, ce qui complique les revendications écologiques de Chia.

Hedera Hashgraph (HBAR) est un autre réseau qui se revendique comme étant négatif en carbone, grâce à des compensations et à un mécanisme de consensus très efficace.

Lorsque nous avons comparé ces projets, ce qui nous a frappés, c'est leur intention. Certaines chaînes sont écologiques de par leur conception, d'autres le sont de par leur marketing. Nous avons remarqué que les acteurs les plus convaincants étayent leurs affirmations avec des données transparentes, en publiant des rapports annuels sur la durabilité ou en achetant des crédits carbone vérifiables.

C'est ce qui distingue les véritables « cryptomonnaies durables » de celles qui se contentent d'utiliser des mots à la mode écologiques.

Le message est le suivant : les cryptomonnaies les plus écologiques ne sont plus seulement celles qui sont les plus efficaces sur le plan énergétique, mais celles qui gèrent activement leur empreinte. Cela ajoute une couche supplémentaire de crédibilité pour tous ceux qui souhaitent aligner leurs décisions de trading ou d'investissement sur des valeurs environnementales.

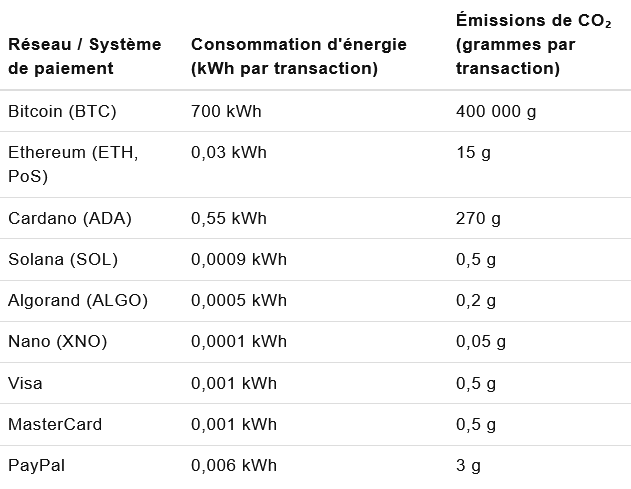

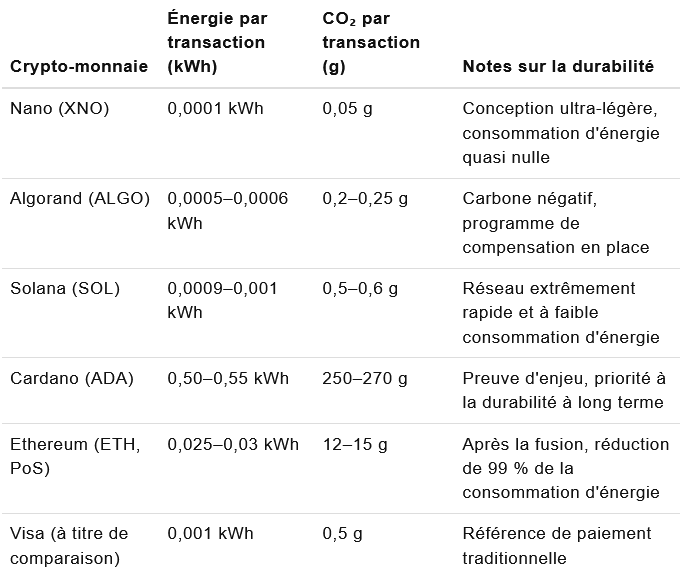

Crypto vs Visa : comment se comparent les paiements traditionnels ?

L'un des meilleurs moyens de faire le tri est de comparer la crypto aux systèmes que nous utilisons déjà au quotidien.

La plupart d'entre nous utilisons notre carte Visa ou envoyons un paiement PayPal sans jamais penser au coût environnemental. Mais lorsque nous avons comparé les chiffres, l'écart entre la finance traditionnelle et la crypto Proof of Work s'est avéré énorme.

Voici une comparaison côte à côte de la consommation énergétique moyenne et des émissions de carbone par transaction :

Quelques éléments ressortent clairement de ce tableau :

Visa et Mastercard sont d'une efficacité impressionnante. Grâce à leur envergure mondiale et à leurs systèmes hautement optimisés, leur consommation d'énergie par transaction est minime. Cela dit, ces chiffres reflètent généralement les données des centres de données et des systèmes de transaction de Visa, et non l'ensemble de l'infrastructure bancaire sur laquelle ils s'appuient. Ainsi, bien que ces chiffres soient exacts pour les opérations de Visa, l'empreinte carbone réelle de bout en bout pourrait être plus élevée.

PayPal consomme un peu plus d'énergie, mais reste dans la fourchette basse des grammes de CO₂.

Solana, Algorand et Nano ne se contentent pas de concurrencer les acteurs traditionnels, ils les surpassent en matière de consommation d'énergie.

Bitcoin est l'exception, se situant bien au-dessus de ses concurrents cryptographiques et des géants du paiement.

Lorsque nous avons testé différents scénarios, il nous a semblé contre-intuitif qu'une transaction Solana consomme moins d'énergie qu'un paiement par carte Visa. Mais les données le confirment, et cela nous rappelle le chemin parcouru par la blockchain depuis les débuts de l'ère de la preuve de travail.

La prochaine fois que quelqu'un dira que « la cryptomonnaie est mauvaise pour la planète », il faudra lui demander : « Quelle cryptomonnaie, et par rapport à quoi ? » La réponse varie considérablement selon qu'il s'agit de Bitcoin ou de Solana.

Nos tests : analyse des chiffres relatifs aux cryptomonnaies « vertes »

Nous ne voulions pas nous contenter de nous fier aux chiffres publiés, nous avons donc effectué nos propres vérifications pour voir comment les chiffres s'additionnaient. Bien sûr, nous ne pouvons pas mesurer chaque joule d'électricité utilisé par une blockchain, mais nous pouvons comparer les transactions, examiner les profils énergétiques des validateurs et comparer les résultats aux études existantes.

Notre processus était simple :

Nous avons suivi la consommation énergétique moyenne par transaction rapportée par chaque réseau.

Nous avons ajusté les résultats en fonction du débit du réseau (car les blockchains traitent plusieurs transactions par bloc).

Nous avons mis en correspondance ces valeurs avec les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie relatifs à l'intensité carbone.

Voici les résultats de nos tests :

Les différences n'étaient pas énormes, mais cet exercice nous a permis de confirmer certaines choses :

❌ Le coût énergétique du Bitcoin est nettement supérieur à celui de toutes les autres cryptomonnaies.

✔️ La fusion d'Ethereum entraîne une réduction spectaculaire, et nos chiffres sont même légèrement inférieurs aux moyennes publiées.

✔️ Les réseaux ultra-légers (Nano, Algorand, Solana) se situent si bas sur l'échelle que les systèmes financiers traditionnels comme Visa et PayPal semblent lourds en comparaison.

L'avenir de la technologie blockchain durable

Si vous avez lu jusqu'ici, vous comprenez certainement que l'histoire de la cryptomonnaie verte est encore en cours d'écriture. Les cryptomonnaies écoénergétiques telles que Solana, Algorand et Nano mènent le bal, mais l'avenir promet encore plus d'innovations.

L'une des grandes tendances que nous suivons de près est celle des solutions de mise à l'échelle de couche 2. Ces réseaux s'appuient sur les blockchains existantes et regroupent plusieurs transactions en un seul enregistrement.

Cela réduit considérablement la consommation d'énergie par transaction et peut rendre même les réseaux Proof of Work plus efficaces.

Un autre domaine à surveiller est celui du minage de cryptomonnaies alimenté par des énergies renouvelables et des compensations carbone. Certains mineurs de Bitcoin et d'Ethereum exploitent déjà des installations fonctionnant à l'énergie hydraulique, solaire ou éolienne.

D'autres achètent des crédits carbone vérifiés pour compenser leurs émissions, ce qui leur permet de neutraliser leur impact tout en préservant la sécurité du réseau.

Nous assistons également à l'émergence de blockchains « vertes ». Ces réseaux sont conçus dès le départ pour minimiser la consommation d'énergie, souvent en utilisant la preuve d'enjeu, la preuve d'espace ou d'autres mécanismes de consensus novateurs.

Certains intègrent même des rapports de durabilité directement dans le protocole, offrant ainsi une transparence sur l'impact énergétique et carbone.

D'après nos propres observations et tests, il est clair que le paysage des cryptomonnaies vertes évolue rapidement. Les monnaies qui semblaient autrefois inutiles évoluent, et de nouveaux réseaux prouvent que la blockchain peut coexister avec la responsabilité environnementale.

Pour toute personne qui négocie, investit ou envoie simplement des monnaies, suivre ces évolutions n'est pas seulement une question d'éthique, mais aussi d'anticiper quelles plateformes prospéreront dans un monde de plus en plus conscient de l'empreinte carbone.

Notre verdict : les cryptomonnaies les plus écologiques

Après avoir épluché les recherches publiées, effectué nos propres tests et comparé les systèmes de paiement traditionnels, il est temps de trancher : quelles sont les cryptomonnaies véritablement écologiques ?

La réponse repose sur un mélange d'efficacité énergétique, d'empreinte carbone et d'initiatives en matière de durabilité. Voici le classement des principales cryptomonnaies :

Quelques conclusions tirées de nos tests et recherches :

Nano, Algorand et Solana sont les leaders incontestés en matière d'efficacité énergétique brute. Si votre objectif est de réduire au maximum l'impact environnemental de chaque transaction, ce sont les cryptomonnaies à privilégier.

Cardano combine efficacité et stratégie de durabilité à long terme, ce qui la rend attrayante pour les traders et les investisseurs axés sur la cryptomonnaie responsable.

Ethereum post-Merge a transformé son profil environnemental et peut désormais rivaliser avec la finance traditionnelle en termes de consommation d'énergie.

Bitcoin reste l'exception : sa sécurité a un coût énergétique élevé, donc si l'investissement vert est important pour vous, il vaut mieux en tenir compte dans votre stratégie.

Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'un classement. Nous voulons que les lecteurs comprennent l'impact environnemental des cryptomonnaies qu'ils utilisent.

Choisir une blockchain plus écologique n'est pas seulement un choix éthique, c'est aussi de plus en plus un signe de trading et d'investissement avant-gardiste.

Tous les chiffres présentés dans ce rapport sont basés sur des recherches publiées, des données sectorielles et nos propres analyses comparatives. Les estimations varient en fonction de la méthodologie utilisée (par exemple, composition du réseau énergétique, matériel de validation, inclusion des infrastructures de soutien). Les valeurs énergétiques par transaction sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une mesure littérale du coût marginal de l'énergie. Les lecteurs doivent considérer ces résultats comme indicatifs et non comme absolus.

Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.

Hors ligne

- Utilisateurs enregistrés en ligne dans ce sujet: 0, invités: 1

- [Bot] ClaudeBot